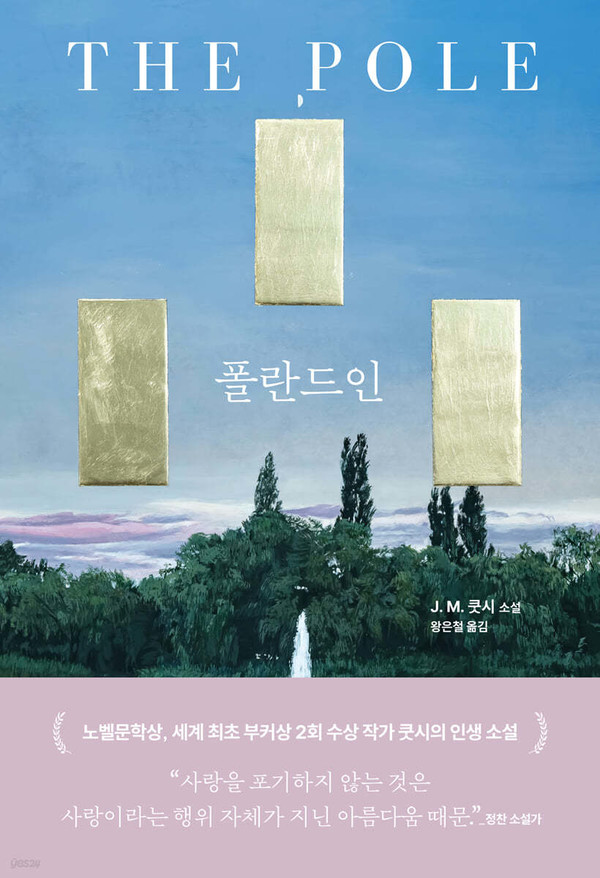

[서울시티=김청월 기자] 현대 문학에서 J.M. 쿳시는 독특한 자리를 차지하고 있다. 그의 문학은 단순한 서사를 넘어 인간 존재와 윤리, 그리고 사회적 경계를 탐구하는 철학적 깊이를 보여준다. 그런 쿳시가 2023년에 발표한 작품 폴란드인(The Pole)은 그의 문학적 세계를 이해하는 또 다른 열쇠를 제공한다. 이 작품은 언뜻 보기에 사랑 이야기처럼 보이지만, 그 안에 담긴 복합적 메시지는 독자를 사유의 세계로 이끈다.

『폴란드인』은 폴란드 출신의 피아니스트인 비톨트와 스페인 여성 베아트리체의 관계를 중심으로 전개된다. 쿳시는 이 두 인물의 만남을 통해 사랑과 열정, 그리고 문화적 경계를 이야기한다. 작품 속에서 비톨트는 강렬하고 고전적인 사랑을 표현하는 반면, 베아트리체는 현대적이고 이성적인 태도로 그 관계를 바라본다. 이들의 관계는 단순한 개인 간의 사랑을 넘어 서로 다른 문화와 세대가 만나는 지점을 탐구한다.

특히, 쿳시는 비톨트와 베아트리체의 상반된 태도를 통해 "사랑이란 무엇인가?"라는 근본적인 질문을 던진다. 폴란드인의 고전적 로맨스는 때로는 시대착오적이고 구시대적인 열정으로 보이지만, 한편으로는 오늘날 잃어버린 감정을 환기시킨다. 베아트리체의 시각은 현대인의 사랑 방식, 즉 현실적이고 계산적인 태도를 대변한다. 쿳시는 이 둘의 충돌과 화해 과정을 통해 사랑이라는 주제를 다층적으로 해석한다.

작품의 또 다른 중요한 축은 "국경"이다. 비톨트와 베아트리체는 단순히 두 개인의 만남을 넘어, 폴란드와 스페인이라는 두 나라, 그리고 동유럽과 서유럽이라는 문화적 경계를 상징한다. 쿳시는 이를 통해 단순히 국가와 민족의 차이를 넘어 인간 본질에 대한 성찰을 시도한다.

작품 속에서 비톨트는 자신이 "폴란드인"이라는 정체성을 자주 의식하며, 베아트리체와의 차이를 인정하면서도 그 다름을 사랑하려 한다. 쿳시는 이를 통해 독자들에게 질문을 던진다. 인간 관계에서 국적이나 문화적 배경이란 얼마나 중요한가? 이러한 경계를 넘어서는 것이 진정한 인간성이 아닐까?

또한 쿳시는 "유럽"이라는 공간 속에서 서로 다른 문화와 역사가 어떻게 공존할 수 있는지를 고민한다. 폴란드는 역사적으로 동서양의 경계에 있었던 나라로, 수많은 침략과 전쟁을 겪으며 그 정체성을 형성했다. 비톨트라는 인물은 이러한 역사적 배경을 대변하며, 자신의 음악과 태도를 통해 자신이 살아온 시대와 문화를 보여준다. 반면, 베아트리체는 유럽 서쪽의 현대적이고 세련된 이미지를 대변하며, 두 사람은 서로 다른 시각과 역사 속에서 대화를 이어간다.

특히 쿳시는 이 작품에서 음악을 중요한 매개체로 활용한다. 비톨트는 쇼팽의 곡을 연주하며, 그의 음악은 단순한 배경음악이 아니라 인물의 내면을 드러내는 도구로 작용한다. 쇼팽의 음악은 쓸쓸하면서도 아름다우며, 동유럽의 정서를 대표한다. 쿳시는 이를 통해 음악이 단순히 개인적 감정을 넘어 문화를 표현할 수 있음을 보여준다.

반면, 베아트리체는 음악을 그 자체로 즐기는 동시에 일정한 거리를 두고 바라본다. 그녀에게 음악은 예술적 체험이자 일상 속의 일부일 뿐이다. 이러한 차이는 두 인물의 관계에서 갈등의 한 축이 되며, 동시에 음악을 통해 서로를 이해하는 다리로도 작용한다.

『폴란드인』은 단순히 사랑 이야기가 아니다. 이 작품은 사랑이라는 주제를 통해 인간의 관계와 문화적 경계를 탐구하고, 음악과 문학의 조화를 통해 인간 본질에 대해 성찰한다.

쿳시는 비톨트와 베아트리체라는 두 상반된 인물을 통해 독자들에게 질문을 던진다. 사랑이란 무엇인가? 우리는 서로 다른 사람을 얼마나 이해할 수 있는가? 그리고 그 다름을 사랑하는 것이 가능한가?

폴란드인은 이러한 질문에 명확한 답을 제시하지 않는다. 대신, 독자들에게 스스로의 경험과 사고를 바탕으로 답을 찾도록 유도한다. 바로 이 점에서 쿳시의 문학은 독특한 가치를 지닌다. 그는 단순히 이야기를 전하는 데 그치지 않고, 독자에게 사유와 성찰의 공간을 열어준다.

J.M. 쿳시의 폴란드인은 사랑과 문화, 그리고 인간 본질에 대해 깊이 고민해보고 싶은 독자들에게 강렬한 메시지를 남긴다.